Aufbau einer SammlungMineralien sind Bestandteile unserer Erde und begegnen uns tagtäglich in unterschiedlichster Ausformung. Bei Spaziergängen oder (Berg-)Wanderungen kann man gelegentlich buchstäblich über Mineralien stolpern. Dann bückt man sich und betrachtet den Stein des Anstoßes genauer. Und schon ist der erste Schritt zum Sammeln von Mineralien getan. Der Stein kann durch seine ungewöhnliche Farbe oder durch seine Form auffallen. Man betrachtet dann also ein Stück Material aus der verschiedenartig ausgebildeten festen Erdkruste, ein Gefüge gesteinsbildender Mineralien, nicht aber die einzelnen Bestandteile, die Mineralien dieses Gesteins. Wir alle kennen die Schulweisheit aus dem Geographieunterricht über die Bestandteile des Gesteins „Granit“.

die vergess’ ich nimmer. Betrachtet man also den Stein nicht als ein Gefüge, sondern schaut nach den unterschiedlichen Mineralien, aus denen der Stein sich zusammensetzt, ist der Schritt von der Gesteinskunde zur Mineralienkunde vollzogen. Der „Stein des Anstoßes“ kann auch Hohlräume aufweisen, die wiederum durch ihre Füllung das Interesse des Betrachters erregen. Möglicherweise sind kleine, glasklare oder farbige Kristalle zu erkennen, wodurch die Frage auftaucht, was für Kristalle sind das?

Literatur zu Fundstellen Bevor diese möglichen Fundstellen aufgesucht werden, sind jedoch zu Hause einige Vorbereitungen zu treffen, die für ein sinnvolles Sammeln unabdingbar sind. Zur theoretischen Vorbereitung gehört, dass man sich zunächst nach Möglichkeit anhand von Fachliteratur über die Beschaffenheit des ausgewählten Fundortes vertraut macht. Im Buchhandel gibt es informative, durchaus gut verständliche Literatur zu Fundorten in einzelnen Regionen in Deutschland, in Europa und in anderen Kontinenten. Umfangreiche Informationsmöglichkeiten bietet auch das Internet. Zum Teil wird die Lage der Lokalitäten mit Kartenskizzen verdeutlicht, doch ist es empfehlenswert, eine gute Karte, auf der die Lage des Fundortes vermerkt ist, unterstützend heranzuziehen.

Grundausstattung zum Mineraliensammeln

Zeitungspapier zum Verpacken, Lupe und Notizzettel

Hinweis zum Verhalten auf dem Gelände Bei all diesen Einschränkungen und zu beachtenden Bedingungen könnte der Eindruck entstehen, dass die Möglichkeiten der erfolgreichen Suche sehr beschränkt seien – dem ist nur bedingt so. Sicher ist nicht zu erwarten, dass man große Stufen findet. Aber bei aufmerksamer Beobachtung der Umwelt und sorgfältiger Suche sind - ungefährdet - schöne Funde zu machen, die nach Hause getragen werden, wo dann der nächsten Teil des Sammelns beginnt.

Zunächst muss die Stufe einer Reinigung unterzogen werden. Während sich harte Mineralien in der Regel mit Wasser und Bürste reinigen lassen,

muss bei leicht brüchigen Stufen mit besonderer Sorgfalt, etwa mit einem weichen Pinsel und Seifenschaum, gearbeitet werden.

Wasserempfindliche oder lösliche Mineralien lassen sich am besten trocken mit einer Bürste oder einem Staubpinsel reinigen.

Literatur zur Mineralienbestimmung - A. Mottana, u.a., Der große BLV Mineralienführer - Steinbachs Naturführer: Mineralien - J. Bauer, Der Kosmos-Mineralienführer - P.Korbel,u.a., Mineralien-Enzyklopädie - R.Duda, u.a., Mineralien- Handbuch und Führer für den Sammler Abhängig von der Größe der Stufe kann der Amateursammler auch anhand der Härte und der Spaltbarkeit zu einer Bestimmung kommen. Die Spaltbarkeit und der Bruch sind recht leicht am Beispiel des Glimmers zu erklären, der sich mit einem Messer oder auch mit dem Fingernagel leicht in einzelne Glimmerblättchen teilen lässt. In vertikaler Richtung dagegen ist eine Teilung nur sehr schwer. Bei der Zerschlagung von Bleiglanz dagegen wird man feststellen, dass die einzelnen Stückchen jeweils die Flächen eines Würfels behalten. Je nach der Beschaffenheit der Spaltflächen wird daher von deutlicher und undeutlicher, von vollkommener, guter und sehr guter Spaltbarkeit gesprochen. Außerdem kann man beobachten, dass sich bestimmte Mineralien immer in die gleichen Formen spalten. Um einige Beispiele zu nennen: Galenit spaltet sich in Würfel, Calcit in Rhomboeder, Fluorit in Oktaeder. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal stellt die Härte eines Minerals dar. Der deutsche Mineraloge Mohs hat im 18.Jahrhundert dazu eine zehnstufige Härteskala aufgestellt. Sie reicht vom weichsten Mineral Talk über Gips, Kalkspat, Flussspat, Apatit, Feldspat, Quarz, Topas bis zu Korund und dem härtesten Mineral, dem Diamant. Die Härteskala gibt aber nur vergleichende Werte an. Die Zahlen geben also nicht an, um wie viel das bestimmte Mineral härter ist als ein anderes. Für die Härtebestimmung gibt es im Fachhandel die entsprechenden Prüfgeräte, man kann sich aber auch einfacherer Hilfsmittel bedienen. So etwa haben Mineralien, die sich mit dem Finger abreiben lassen, den Härtegrad 1 (z.B. Graphit); lassen sie sich mit dem Fingernagel ritzen, liegt Härtegrad 2 vor, usw. Man sollte die Prüfung an einer möglichst unauffälligen Stelle durchführen. Möglicherweise hat man eine weniger attraktive Stufe des gleichen Minerals für diesen Zweck zur Hand. Vor allem bei undurchsichtigen und farbigen Mineralien ist die Farbe des Strichs hilfreich bei der Bestimmung. Dazu streicht man das Mineral über die Strichplatte, eine unglasierte Porzellankachel oder -scherbe. Während die Farbe des Minerals unterschiedlich sein kann, bleibt die Strichfarbe immer gleich. Gerade bei metallischen Mineralien unterscheiden sich die Farbe des Minerals und die Strichfarbe zum Teil erheblich. Allerdings erübrigt sich die Strichprobe bei Mineralien, die härter als Härtegrad 6 sind, nämlich dem Härtegrad des Porzellans. Es gibt weitere physikalische Eigenschaften, die der Laie relativ einfach feststellen kann. Die Eigenschaft, die am leichtesten zu prüfen ist, dürfte der Magnetismus sein. Allerdings gibt es nur sehr wenige Mineralien, die tatsächlich wie ein Magnet funktionieren und Metall anziehen können (z. B. Magneteisenstein). Dagegen gibt es zahlreiche Mineralien, die viel Eisen enthalten, und deswegen von einem Magneten angezogen werden (z. B. Hämatit). Neben der Radioaktivität, die mittels eines so genannten Geigerzählers gemessen werden kann, z. B. bei der Pechblende oder bei Torbernit, ist die Lumineszenz eine feststellbare und zu Mineralbestimmung geeignete Eigenschaft. Bestimmte Mineralien leuchten mit auffallender Farbe, wenn sie Lichtstrahlen einer bestimmten Wellenlänge ausgesetzt werden. Intensive Lumineszenz zeigen zum Beispiel Calcit, manche Fluorite, Apatit, aber auch der Saphir oder der Orthoklas. Die Farbe dieser Strahlung eines Minerals ist abhängig von den chemischen Beimengungen und mithin nicht immer die gleiche.

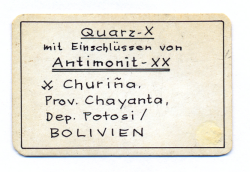

alter Sammlungszettel Abschließend findet das Fundstück seinen Platz in der Sammlung. Als langfristigen Aufbewahrungsort wird man je nach Stand der Sammlung an eine Glasvitrine denken oder an einen Schrank mit Schubfächern. In die Fächer kann man sodann passende Schachteln, ggf. in unterschiedlicher Größe entsprechend der Maße des jeweiligen Minerals, einsetzen. So werden die Fundstücke geschont und lassen sich leichter handhaben. Dabei wird man feststellen, dass man beim Sammeln bzw. bei der Aufbereitung der Mineralien versuchen sollte, eine gewisse einheitliche Größe der Stufen anzustreben. Die Schächtelchen bieten neben dem Vorteil der Ordnung auch die Funktion, die Stufe zumindest etwas gegen Staubverschmutzung oder zerstörerischen Lichteinfall zu schützen.

Glück auf !

|